02/05/2025

Étude n°6 Comprendre le sacrifice Hébreux 10.3-10 (10 05 25)

Étude n°6 Comprendre le sacrifice Hébreux 10.3-10 (10 05 25)

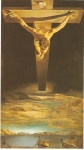

« Ils chanteront un cantique nouveau en disant : Tu es digne de recevoir le livre, et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toutes tribus, langues peuples et nations » Ap 5.9 (Crucifixion par Dali)

Observons

Le contexte

9.26-28 : Sur quoi insistent ces trois versets à propos du sacrifice de Christ ?

10.1-2 : Que représente pour l’auteur la loi et l’ancien culte ? ().

Le texte Relever la série d’oppositions :

(5) les sacrifices et les offrandes ≠ formation du corps de Christ

(6,8) holocaustes, sacrifices pour le péché ≠ offre de soi (7,9)

(8) Selon la loi ≠ pour faire la volonté de Dieu (7,9)

(1,4) les sacrifices répétés n’amènent pas à la perfection, n’ôtent pas le péché

≠ la volonté de Dieu sanctifie par l’offrande unique du corps de Christ (10)

(9) Le premier culte ≠ le second culte.

Comprenons

Le contexte :

La fin du chapitre 9 insiste par la répétition « une seule fois » sur le caractère unique du sacrifice de Christ pour ôter le péché (v 26 et 28), Mort une seule fois comme tout homme, il apparaîtra une seconde fois pour la résurrection qui suivra le jugement (v 27-28).

L’auteur entend par le mot « Loi » le système rituel de l’ancienne alliance et en particulier celui du Jour des Expiations (9.7), qui suggéraient, comme une « ombre » ou une silhouette un peu floue, les « biens à venir », c’est-à-dire ce que Jésus accomplirait : l’expiation des péchés, le pardon, la sanctification et le perfectionnement du croyant. Les rites matériels laissaient seulement deviner comment s’accomplirait cette rédemption, et avaient besoin d’être répétés pour rappeler aux fidèles leurs péchés et le pardon de Dieu grâce au sang d'un sacrifice, le rite en lui-même n’ayant pas le pouvoir de les pardonner.

Le texte : Les sacrifices de victimes animales restant extérieurs au pécheur ne pouvaient que lui rappeler sa culpabilité (3-4) et ses conséquences mortelles. L’Évangile au contraire en retraçant la vie et la mort du Rédempteur offre une représentation exacte de ces réalités spirituelles sur lesquelles repose notre salut. Il nous permet de les connaître entièrement et d’en éprouver les effets individuellement et collectivement.

L’auteur revient sans cesse sur le Jour des Expiations parce que, chaque année, le sacrifice de ce jour exprimait le mieux ce que symbolisaient tous les autres sacrifices : le sacrifice de Christ sur la croix pour la rémission (ou l'effacement) des péchés du monde.

Le v 1 a son parallèle au v 10 : « Amener à la perfection » (en grec = consommer) signifie ici pour les participants au sacrifice, être purifiés définitivement du péché (v 2) de façon à accomplir sans faille la volonté de Dieu. Le seul sacrifice capable d’ôter le péché n’appartient pas au domaine matériel et rituel, mais c’est celui de Christ s’offrant lui-même. Son incarnation avait pour but de réaliser la volonté de salut de Dieu, en prenant sur lui, innocent et pur, le péché humain et en l’anéantissant dans sa mort sur la croix (5-9). Dieu ne sauve pas par des sacrifices matériels offerts par les hommes, mais il sauve et « sanctifie »(= purifie et met à part pour son service) le croyant parce que Jésus s’est sacrifié lui-même pour ôter le péché.

v 8 : Les sacrifices, qui ne sont que cérémoniels, ne plaisent pas à Dieu. Ce que Dieu désire, c’est, à l’exemple de Christ, la consécration du cœur à sa volonté, l’obéissance dans la reconnaissance et l’amour. En s’unissant à Christ par une foi vivante, le croyant devient participant des fruits de son sacrifice ; en entrant dans l’obéissance à Dieu, il peut croître dans la sainteté, c’est-à-dire dans la consécration à Dieu (9-10). L’œuvre de sanctification de Christ ne peut être efficace que si le croyant sacrifie, à l’exemple de Christ, sa volonté propre, guidée par l’orgueil et l’égoïsme, pour accomplir la volonté de Dieu, marquée par l’amour humble et le don de soi.

L’auteur conclut (10) en insistant sur le caractère unique du sacrifice de Christ ( voir v 12,14 ; 7.27 ; 9.12,25-26,28), afin d’en établir la parfaite suffisance et d’exclure tout autre sacrifice à répétition pour ôter le péché (11).

Questions pour une application dans la vie chrétienne

- Comme les destinataires de cette épître, n’ai-je pas tendance à croire que le pardon de mes fautes dépend des sacrifices que je peux offrir à Dieu (mon temps, mon argent, mon obéissance scrupuleuse à la loi, la réforme de mon alimentation ou de ma tenue vestimentaire, mes bonnes actions envers autrui, etc.) ? Si c’est le cas, quelle assurance me rappelle ce texte ? (voir v 4 et 10).

- L’opposition entre les sacrifices du culte et l’obéissance de Jésus à la volonté de Dieu fait de cette obéissance le synonyme du sacrifice de soi que Jésus a accepté pour sauver l’homme. Qu’est-ce que cela implique pour mon obéissance à Dieu (v 5-7) ? (le don volontaire de moi-même, la consécration de tout mon être au service de Dieu et à l’action de l’Esprit en moi (v 15 et suivants), à l’exemple de Christ. Le reste – dîme, dons d’argent ou de temps, n’est qu’offrande de reconnaissance et d’amour)

- Quel sens est-ce que je donne aux symboles de la sainte-cène ou du baptême ? Puis-je distinguer les réalités spirituelles derrière chaque détail de ces deux rites cultuels ? Sont-ils pour moi un moyen d’acquérir le pardon de Dieu, ou un rappel de son pardon toujours offert, ou un moyen de lui exprimer ma reconnaissance et mon engagement à obéir ?

- Prions pour que cette semaine le sentiment d’être libérés de notre culpabilité par la mort de Christ se traduise concrètement dans nos relations avec les autres ! (par le pardon offert, par une parole d’encouragement, par un acte gratuit de bonté, etc.)

08:00 Publié dans Symboles prophétiques 2/2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.